「水俣曼荼羅」(2020)

【画像引用 映画ポップコーン】

今回の記事はドキュメンタリー映画「水俣曼荼羅」を紹介するものです。以前「映画「MINAMATA」を観て」という記事で、2020年にアメリカで制作され公開されたフィクション映画について言及しました。

映画「MINAMATA」を観て

映画「MINAMATA」は水俣病の過去に題材を取り、水俣を取り続けた写真家を主人公にした物語でした。ジョニー・デップが主演ということもあってか、多くの人が映画館に足を運びました。映画「MINAMATA」は「水俣病はまだ終わっていない」というラストメッセージを残して終わりましたが、今回の映画「水俣曼荼羅」は、その「終わってない今の現実」をドキュメンタリーとして活写した作品です。

映画は休憩をはさんで「「病像論」を糾す」「時の推積」「悶え神」の3部からなっており、全体で6時間を超える長大なものです。しかし実際には6時間があっというまに過ぎたと感じる内容でした。

映画「MINAMATA」より

【画像引用 THE RIVER】

第1部 「病像論」を糾す

浴野成生医師(左側)

【画像引用 西日本新聞】

私はこの映画を観て、第1部「「病像論」を糾す」がこの映画の一番の要になる内容だと思います(以下の文章は、若干専門的で煩雑な説明が多くなりますが、映画の内容の理解の上では必要な内容なので、その点をご配慮下さい)。

水俣病の歴史の中で常に問題であり続けたのが、「水俣病の認定基準」でした。水俣病の認定基準には「52年判断条件」というものがあります。それは昭和52年(1977)に環境庁が環境保健部長通知とし出したもので、「水俣病と認定されるには、感覚障害や運動失調、視野狭窄、聴力障害などの症状が2つ以上みられることが必要であるとした」というものでした。2つ以上というのが大きな枷になり、多くの認定棄却者がでることになりました。しかし水俣病関西訴訟(国・行政によって和解案に対して異議を唱えた、関西在住の患者が起こした訴訟)の最高裁判決によって52年判断は否定されることになりました。この判決が出る上で重要な役割を果たしたのが、熊本大学医学部のふたりの医師、浴野成生と二宮正です。第1部はこの医師らの奮闘が主題になっています。

これまで水俣病の症状は末梢神経が有機水銀に侵されてなるものだと言われてきました。この点に関してはチッソ側だけでなく、患者を支援する医師も同じ考え方でした.しかし2人の医師は、水俣病の症状は脳神経が有機水銀に侵された結果になるものだと、臨床的な調査から判断したのです。

これまでも胎児性患者に関しては、脳細胞の欠損が顕著にみられることが判っていましたが、軽傷の患者には脳神経はあまり損傷を受けていないとされていました。そのため軽微な症状に関しては、診断を行っても末梢神経には異常は見られず、そのことがマスコミによる「ニセ患者報道」につながることになりました(この時率先して報道したマスコミに対して、後に政治からの働きかけがあることが判りました。ちなみにそのマスコミは現在「〇〇砲」と言われて話題になっています)。しかし脳神経が原因のため、末梢神経に異常があるはずもなく、このことは上述の「52年判断条件」を覆すことになりました。

私は水俣病の病原論に関しては、専門的知識はないものの、多少とも知っていると思っていました。しかしここで描かれたことは、私もこの映画で初めて知りました。そしてこれは些末な問題ではなく、かなり重要なことであることも知りました。この一点だけでもこの映画を観る価値はあったと思います。

記者会見資料

二宮正医師

【画像引用 FILMEX】

第2部 時の推積

生駒さん夫妻

【画像引用 FILMEX】

第二部は裁判闘争を続けてきた、患者さんに焦点をあてた内容です。

水俣病に対して国・行政・企業は、これまでほとんど誠実な対応をすることはありませんでした。そのため患者さんは多くの裁判を起こして闘ってきました。しかし裁判の判決を無視して、対応を変えようとしない国・行政・企業に対して、その履行を求める裁判をさらに起こすといったことが行われました。これは他の公害裁判と比べても特異な事柄です。責任を認めない最大の原因は、他の公害と比べてあまりにも被害が大規模で、補償金の額が桁違いになることが大きかったからです(これは被爆者の認定に関しても同じようなことが起こっています)。

裁判の内容に関してはここで詳しく説明するより映画を観てもらったほうがよく判ると思います。ただひとつだけ言うことがあるとすれば、認定の不当性を巡る裁判において、認定の基準の内容が裁判で検証される展開が明らかになった途端に、これまでどのように訴えても降りなかった認定がいきなり降りたことです。明らかに争点にしてほしくない意思が働いたとしか思えません(争点化されることを恐れていきなり和解案が出るというパターンは、「赤木ファイル事件」でも行われました)。

しかし私がこの第二部を観て感じたのは、そういった裁判闘争の側面以上に、裁判を担う人たちが、「闘士」などではなくどこにでもいる市井の市民だということです。特に生駒夫妻の話は、聞いていて恥ずかしくなるくらいの「ノロケ」満載で、監督から「初夜」のことまで聞かれる始末です(少々セクハラですが)。裁判闘争を続けた川上さんの話も含めて、水俣病になっていなければ、ごく当たり前の人生を全うした人だということです。しかし現在の日本をみていると、「当たり前の人生」を過ごすことは、不可能な時代に入ったようにも思えます。だからこそこの人たちの「語り」に未来をみるような気がします。

川上さん

【画像引用 西日本新聞】

第3部 悶え神

坂本しのぶさん

【画像引用 西日本新聞】

第3部は胎児性患者の日常と、裁判の結果に対する熊本県の対応が中心になります。

胎児性患者の坂本しのぶさんは、胎児性患者の代表的存在で、1972年にストックホルムで開かれた、国連人間環境会議に参加して発言し、水俣病の悲劇を全世界を知らしめました。

坂本さんは水俣病の運動に参加しているのですが、なぜかそこに来る若い男性の支援者にたびたび恋をしてしまうのです。本人はその都度真剣なのですが、どうも「恋に恋する」ところがあるようで、親しい人たちは「いつものあれか」と思っています。しかし告白された方にとっては、大きなものを投げかけられることになります。実際に告白された人の証言も紹介されますが、号泣されることもあったようです。この話は支援者の間ではかなり有名な話ですが、公開されたのはこれが初めてです。捉えようによっては、セクハラまがいの内容になりかねないのですが、監督は慎重に本人や当事者に話を聞き、「恋愛」が「問題」になってしまう現実を突きつけます。

裁判は溝口さんという方の認定を巡るもので、最高裁により前面勝訴を勝ち取りました。しかし判決後の熊本県との対話の席で、熊本県側は官僚答弁に終始し、具体的な提言を話そうとはしませんでした。その後滞っていた認定作業は進むのですが、認定者の大半を棄却するという、これまでの裁判結果を無視するものでした。

生前の石牟礼道子(1927~2018)さんの発言が紹介されます。そこで第3部のタイトルになった「悶え神」の話をするのですが、部落の言い伝えで、自身が加勢することは出来ないが、嘆き苦しみ悶えることで、悲しみを共にすることを言うそうです。

映画は久しぶりに外出した胎児性患者の姿で終わります。

石牟礼道子さん

【画像引用 産經フォト】

おわりに

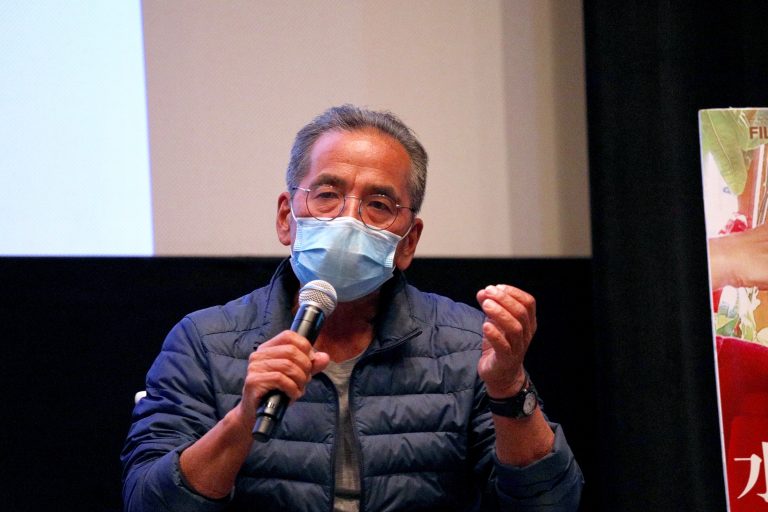

原一男監督

【画像引用 富山経済新聞】

この作品の監督である原一男(1945~)さんは、特異なドキュメンタリー作品を撮り続けてきた人です。代表作として脳性麻痺の社会自立支援運動青い芝の会の活動を追いかけた「さよならCP」(1972)、第二次大戦中の戦争犯罪を、違法すれすれの手段で追求し続けた奥崎健三(1920~2005)の行動を描いた「ゆきゆきて、神軍」(1987)、れいわ新選組の選挙活動を追いかけた「れいわ一揆」(2019)などがあります。いずれの作品もかなり破天荒な内容で、あえてフィクションな要素を取り入れるなどして、TVでは放映されない深層にたどり着こうとする作品です。

上記の記事でも紹介したように、結構ギリギリの線を狙った内容が多く、特に「ゆきゆきて、神軍」は、映画の撮影後、奥崎健三氏が殺人未遂事件を起こしたこともあり、かなり物議をかもしました。

映画上映後、監督・プロデューサーを囲んでの舞台挨拶と質疑応答とサイン会がありました。事前のイメージでこわもての気難しい監督だと思っていたのですが、実際は「気のいいおっちゃん」な人でした。しかし話の端々に入る鋭い指摘に、やはりこの映画を撮った監督だなあと思います。

質疑応答でのプロデューサーのひとことが気になって、サイン会で真意を訪ねたのですが、かなり驚くべき内容でした。しかしかなりセンシティブな内容なので、ここでは詳細は書きませんが、ある意味「さもありなん」な事柄でした。

パンフレットの替わりにシナリオ本が出ていて(「水俣曼荼羅創作ノート」原一男+疾走プロダクション(晧星社))、この記事を書くにあたってかなり参考になりました。現在あちこちで、講演会などを伴いながら上映会が行われているようです。長い映画ではありますが、興味のある方はぜひ観てください。

フィットボクシングでダイエットしてます